Entraînement-type : émotions & actions

Échauffement :

A) Dancefloor des émotions (10')

Libérer le corps, explorer la palette émotionnelle et connecter le mouvement à l’état intérieur plutôt qu’à la technique de danse. Cet échauffement permet aussi de travailler la spontanéité, l’écoute du groupe et la capacité à changer rapidement d’état.

- Mettre une playlist variée (électro, pop, classique, funk, musiques lentes, musiques rapides…).

- Le groupe se répartit dans l’espace, pas besoin de synchronisation.

- Le·la formateur·rice se place visible, prêt·e à annoncer les émotions ou à les montrer physiquement.

Déroulement

1. Danse neutre : Lancer une musique. Proposer une danse simple, libre, sans émotion particulière → juste mettre le corps en mouvement.

2. Danser une émotion (le formateur annonce) : À intervalles réguliers, annoncer une émotion et le groupe adapte immédiatement sa manière de danser :

- Joyeux·se : énergie légère, amplitude, impulsions.

- Timide : petits mouvements, regard fuyant, hésitations.

- Jaloux·se : observer les autres, comparer, tenter d’être “mieux”, gestes un peu raides.

- Peur de danser : retenue, recul, sursauts, vigilance.

- Surpris·e par la musique : réactions soudaines, ruptures.

- Dégoûté·e par la danse des autres : distance, crispation, contournement.

3. Jouer les variations d’intensité

Introduire des variations dans une même émotion :

- Joie euphorique → débordante, incontrôlable.

- Peur déchaînée → fuite, panique, agitation.

- Gêne subtile → micro-gestes, rougeurs.

- Complexe → cacher son corps, chercher à se minimiser.

4. Changer très vite : Raccourcir les transitions : 5-10 secondes par émotion. Objectif : réactivité, souplesse, contraste.

Points pédagogiques

- Inviter à ne pas intellectualiser : l’émotion passe d’abord par le corps, le visage suit ensuite.

- Rappeler qu’il n’y a pas de “bonne” manière de danser une émotion.

- Encourager à occuper l’espace et à accepter de se voir dans le regard du groupe sans jugement.

- Ne pas chercher la caricature → viser la sincérité du mouvement.

- Valoriser les contrastes : oser changer complètement d’état.

C) Qu'est-ce que tu fais ? (10')

En cercle, une personne commence à faire une action au centre.

Une personne après quelques secondes (10-20'') lui demande : "Qu'est-ce que tu fais ?" et la personne au centre ne va pas dire ce qu'elle fait mais donner l'action à la personne suivante qui la réalisera.

D) Action + émotions (10')

Par petits groupes (2-3-4 personnes).

Une première personne mime une action avec une émotions (couper des carottes en étant furieux·se). La personne d'après doit faire la même action mais avec un émotion différente (couper des carottes en étant amoureux·se).

Exercices :

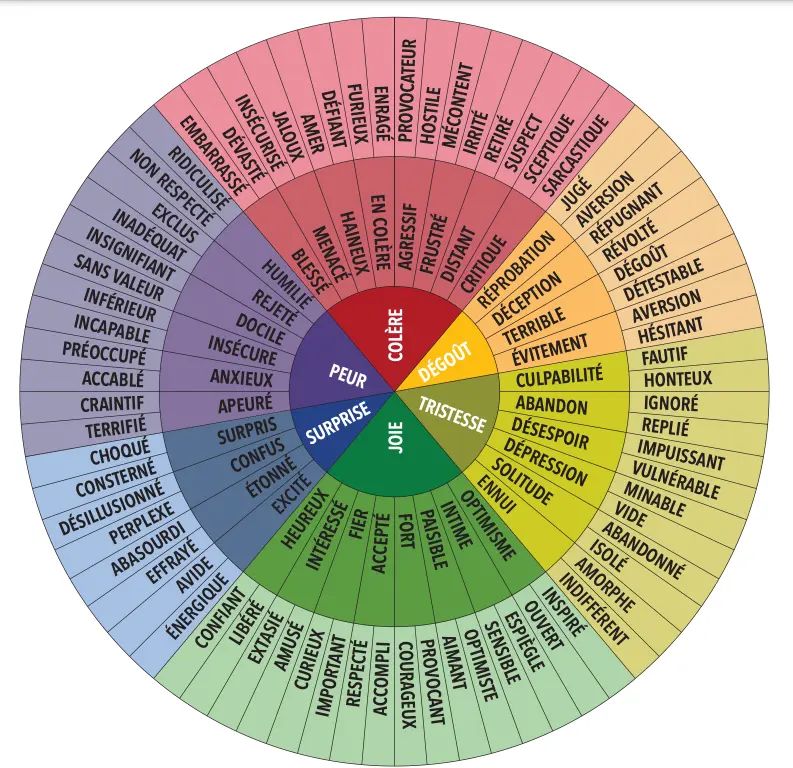

Avant de passer aux exercices, voici une roue des émotions très utiles pour amener les élèves à interpréter des émotions avec subtilité. En effet, il vaut mieux leur dire d'être furieux ou dévasté que d'être en colère. Cela permettra d'aller un peu plus loin dans le jeu des comédien·ne·s.

A) Je t’aime / Je te hais – Progression émotionnelle (Durée : 10')

Objectif : Explorer les émotions contradictoires, la montée en intensité, le rapport distance/proximité et la dissociation entre texte et état émotionnel. Développer la précision du jeu, la sincérité, et la capacité à jouer l’ambivalence.

Mise en place

- Former des binômes.

- Placer les deux élèves à 2–3 mètres l’un·e de l’autre et se regardent dans les yeux.

Déroulement

Phase 1 : “Je te hais” → montée progressive

- Les deux élèves commencent loin l’un·e de l’autre.

- Ils disent “Je te hais” de manière très subtile, presque calme.

-

À chaque nouvelle réplique, ils :

- augmentent l’intensité,

- s’approchent légèrement,

- renforcent la colère / mépris / agressivité.

- Finalement, iels arrivent très près, explosent dans un “Je te hais” fort, assumé.

Focus : contrôler la montée, ne pas aller trop vite.

Phase 2 : “Je t’aime” → montée progressive

- Recommencer la même structure, mais avec “Je t’aime”.

- Départ doux, timide, simple.

-

À chaque répétition :

- plus d’ouverture,

- plus de joie / chaleur / vulnérabilité,

- plus de proximité physique.

- Final puissant et assumé : un “Je t’aime” entier, vibrant.

Focus : jouer l’amour dans le corps, pas juste dans la voix.

Phase 3 : Dire “Je t’aime” en se haïssant

- On garde la même montée.

- Le texte est “Je t’aime” uniquement.

- L’émotion est la haine : colère, tension, rage, agressivité.

-

Le contraste doit être maximal :

- la bouche dit l’amour,

- le corps dit la violence / rejet / explosion.

Objectif : dissocier totalement texte et émotion.

Phase 4 : Dire “Je te hais” avec de l’amour

-

Même principe, mais inverse :

- le texte dit “Je te hais”,

- l’émotion est tendre, aimante, vulnérable.

-

Jouer :

- le rapprochement lent,

- la douceur physique (gestuelle lente, respiration posée),

- la sincérité du lien malgré les mots violents.

Objectif : découvrir la puissance de l’ambivalence émotionnelle.

Points pédagogiques

- Surveiller la montée progressive : ne pas aller trop vite dans l’explosion.

- Empêcher la caricature : viser la précision, pas le surjeu.

- Encourager la respiration, le regard, le placement : ce sont eux qui portent la nuance.

- Observer la distance : dans cet exercice, elle raconte déjà une histoire.

- Mettre l’accent sur la cohérence émotionnelle : ne pas changer d’état sans raison.

B) La routine muette sur musique (Durée : 15 min)

Objectif : Travailler la clarté de l’action, la logique du geste, la précision corporelle et la capacité à raconter sans paroles. Développer aussi la créativité dans la vie quotidienne et la lisibilité scénique.

Mise en place

-

Diviser la classe en deux groupes :

- Groupe A : joue.

- Groupe B : observe.

- Choisir une musique qui donne un cadre (calme, énergique, routine, techno, jazz… selon l’effet désiré).

- Chaque élève se place individuellement dans un coin de la salle, avec son propre “espace de vie”.

Déroulement

1. Routine imposée : L’enseignant donne une suite logique d’actions à mimer entièrement, sans aucun mot.

Exemples :

- Du réveil → jusqu’au moment où je pars au travail.

- Du moment où je rentre à la maison → jusqu’à me mettre au lit.

Les élèves doivent :

- jouer toutes les actions intermédiaires,

- être précis·es (gestes cohérents, objets imaginaires clairs),

- garder un rythme continu, lié à la musique,

- raconter un fil sans texte.

Durée : 3-5 min.

2. Observation par l’autre moitié du groupe

-

Le public observe ce que chaque élève invente :

- Quelles idées apparaissent ?

- Quelles actions sont bien lisibles ?

- Quel fil narratif se dégage ?

- C’est un moment hyper riche pour inspirer le groupe et encourager la précision.

Puis on inverse les groupes.

Règles

- Aucune parole.

- Les actions doivent être crédibles, avec un vrai engagement physique.

- Éviter la caricature : viser la justesse, pas le gag automatique.

- Les élèves doivent vraiment faire l’action, pas l’indiquer.

Points pédagogiques à observer

- Les gestes sont-ils suffisamment précis pour que le public comprenne ?

- Y a-t-il un fil logique, ou une série d’actions déconnectées ?

- L’élève utilise-t-il l’espace comme un lieu crédible (cuisine, salle de bain, couloir…) ?

- La musique influence-t-elle le rythme, la douceur ou la nervosité des gestes ?

-

La “routine” devient-elle une mini-histoire ?

- Exemple : réveil → café raté → retard → stress → recherche de clés → sortie.

C) Créer un lieu uniquement par l’action (Durée : 15')

Objectif : Apprendre à construire un lieu clair, cohérent et immédiatement lisible, sans mots ni explications, uniquement grâce :

- aux actions,

- aux postures,

- aux activités simultanées,

- et à l’organisation de l’espace.

Développer la coordination de groupe, la rapidité d’exécution et l’instinct collectif.

Mise en place

- Former des groupes de 4 à 6 élèves.

- L’animateur propose un lieu précis.

- Le groupe a 5 à 8 secondes maximum pour se placer et commencer à jouer les actions du lieu.

- Interdit de parler pour définir le lieu. Tout passe par le corps.

Déroulement

- L’enseignant annonce un lieu (ex. : cuisine d’un grand restaurant).

-

Le groupe se déploie immédiatement et commence :

- des actions cohérentes (couper, dresser, laver, appeler des commandes, flamber une casserole…).

- des rythmes compatibles (certains rapides, d’autres concentrés).

- des déplacements logiques (flux professionnels, zones de préparation…).

- Le groupe tient le lieu 10–20 secondes avant de passer au suivant.

- On enchaîne 6 à 10 lieux selon l’énergie.

Règles

- Aucun mot pour expliquer.

- Aucune justification.

- L’action doit parler d’elle-même.

- Si un·e joueur·se propose une activité → tout le monde l’intègre dans la logique du lieu.

- Chercher l’efficacité, pas l’originalité.

Jeu :

A) Même scène, émotions différentes (30 min)

Objectif : Travailler la dissociation entre texte, actions et émotions ; comprendre comment une émotion transforme une scène sans changer son contenu. Développer la précision du jeu, la cohérence physique et la capacité à réinterpréter un même matériau de manière radicalement différente.

Mise en place

- Former des groupes (4-5 personnes)

- Donner un lieu clair (ex. : cuisine professionnelle, atelier de menuiserie, cabinet médical, buanderie, etc.).

- Laisser les élèves décider d’une action concrète qu’ils feront réellement (hacher, ranger, plier, nettoyer…).

- Définir une émotion de départ forte, précise, jouée physiquement (ex. : furieux, paniqué·e, enragé·e, extatique, choqué·e).

Déroulement

1. Première version (émotion 1)

- Improvisation courte : 1min à 1min30.

-

Les élèves jouent leur scène sans jamais dire :

- l’émotion,

- leurs intentions,

- leurs actions (“je coupe”, “je range”, etc.).

- Le texte doit rester naturel — l’émotion s’exprime par l’énergie, le rythme, le corps.

-

On bloque cette première version :

- même texte,

- mêmes déplacements,

- mêmes actions.

2. Deuxième version (émotion 2)

-

Rejouer exactement la même scène, à la virgule près, mais avec une émotion opposée ou contrastée.

-

Exemples :

- Furieux → Amusé

- Stressé → Hypersensible

- Enragé → Joueur

- Désespéré → Euphorique

-

Exemples :

- La seule chose qui change : l’état intérieur.

Points pédagogiques

-

L’expressivité émotionnelle se situe :

- dans le tempo,

- la respiration,

- la dynamique,

- le rapport à l’autre.

-

L’exercice est un excellent révélateur :

- si les élèves modifient le texte ou l’action → ramener à la rigueur.

- Chercher le contraste maximal entre les émotions : ça clarifie l’intention et soutient l’écoute du groupe.

- Rappeler que ce n’est pas un exercice de caricature → viser la précision, pas l’exagération.

B) Zone d'émotions (20 min)

Objectif : Travailler la transition émotionnelle, la justification interne, la précision du jeu et la capacité à faire évoluer une scène par le seul changement d’espace.

Mise en place

- Délimiter 4 zones maximum au sol (post-its, chaises, ruban…).

- Attribuer à chaque zone une émotion claire (ex. : heureux·se, furieux·se, paniqué·e, blasé·e).

- L’espace entre les zones peut devenir une zone “neutre” ou une zone de transition.

- Former des duos ou trios d’improvisateur·rice·s.

Déroulement

- Les joueur·euse·s commencent une impro courte (2-3').

- Dès qu’un joueur change de zone, l’émotion change immédiatement.

- La transition doit être justifiée dans le jeu, pas par des mots (événement, réaction, découverte, choc, souvenir…).

-

Les partenaires doivent réagir à ce changement :

- dérèglement de la relation,

- adaptation ou résistance,

- modification du rythme de la scène.

- On observe également ce qui se passe entre deux zones, lorsque les émotions “se télescopent”.

Points pédagogiques

- Chercher la lisibilité : le public doit comprendre qu’un changement de zone modifie l’état.

- Observer la progressivité : entrée/sortie d’émotion, micro-transitions, contamination émotionnelle.

- Encourager la justification interne : une émotion ne change pas “parce qu’il faut”, mais parce que l’espace l’impose.

- Travailler l’écoute mutuelle : quand une personne change, l’autre ajuste son jeu.

- Éviter la caricature : viser la précision, pas la surenchère.

Il n'y a aucune réaction pour le moment.

Partager ce contenu

Partager le lien

Partager sur les réseaux sociaux

Partager par e-mail

Veuillez s'inscrire afin de partager ce Article par e-mail.