-

1 Atelier de reprise : dynamique de groupe

-

2 Personnages (rappel), actions, émotions

-

3 Les étapes dramaturgique du récit (rappel)

-

4 Punch & timing + Décalage & tension

-

5 Libre

-

6 Catégories : Contes et légendes, Croisée (reprise status et perso), Jump réplique (reprise des trappeurs), Changement de sens, Carré hollandais

-

7 Libre

-

8 Cabaret d'impro (préparation du spectacle, essai de catégories)

Entraînement-type : libre

ECHAUFFEMENT

A) Le Lancer de Couteaux Imaginaires (10')

- Objectifs : Développer la concentration, l'engagement corporel total, l'écoute active et la complicité. Cet exercice travaille sur le principe que l'objet n'existe que par la manière dont on le manipule et dont on y réagit.

- Déroulement de base :

- Le groupe se place en cercle, avec suffisamment d'espace entre chaque personne.

- Le principe est simple : on se lance des couteaux imaginaires.

- L'action : Pour lancer, on utilise une seule main. Pour réceptionner, on utilise les deux mains pour bloquer la lame.

- L'engagement total : Le succès de l'exercice repose sur trois éléments indissociables :

- Le Geste : Le lancer doit être net et dirigé vers une personne précise. La réception doit être une réaction franche et crédible.

- Le Bruit : Le lancer est accompagné d'un son ("Vroush !", "Swish !"). La réception est marquée par un son d'impact ("Thump !", "Clang !").

- L'Intention : Le plus important ! Il faut vraiment voir le couteau voler et sentir son impact à la réception. Le regard ne doit jamais quitter l'objet imaginaire.

- Le regard est tout : Suivez le couteau des yeux de la main du lanceur jusqu'à vos mains. C'est le regard qui rend l'objet réel pour tout le monde.

- L'impact : La réception n'est pas juste dans les mains. Tout votre corps doit réagir à l'impact du couteau qui se plante dans vos paumes. Prenez une seconde pour "sentir" son poids avant de le relancer.

- Conseils du coach :

- Variantes pour pimenter le jeu : Une fois que le rythme de base est bien installé, introduisez ces variantes pour ajouter du fun et de la créativité.

- La Réception Créative : On n'est plus obligé de réceptionner le couteau avec les mains. On peut le recevoir dans une autre partie du corps (l'épaule, le genou...), le laisser se planter dans le mur à côté de soi et aller le chercher, ou même l'esquiver de justesse !

- Transformation d'Objet : Le couteau peut se transformer. En le lançant, annoncez sa nouvelle nature. Par exemple : "Je te lance une boule de bowling !" La personne qui reçoit doit alors l'attraper de manière crédible, en sentant le poids et la texture de la boule de bowling avant de la relancer (transformée ou non). Autres idées : un chaton, un parpaing, une plume, une bulle de savon...

- Le Bébé Leurre : À tout moment, n'importe qui peut crier : "J'ai un bébé !". À cet instant, le jeu s'arrête. Tout le groupe s'avance vers cette personne en mimant tenir un bébé dans les bras et en faisant un "Ooooh" collectif et attendri. C'est une diversion ! La personne qui a initié le leurre peut alors choisir n'importe quel moment pour relancer le couteau par surprise à quelqu'un.

- Le Laboratoire Ouvert : Si l'énergie du groupe est bonne, n'hésitez pas à demander : "Qui a une autre idée pour pimenter le jeu ?". Les meilleures idées viennent souvent des participant·e·s !

B) REPRISE : Une histoire, un mot à la fois (Word At A Time) (10')

Bien que l'objectif ne soit pas directement le schéma quinaire, cet exercice développé par Keith Johnstone force les élèves à se concentrer sur l'instinct plutôt que sur l'analyse ou l'anticipation.

• Déroulement : Les élèves racontent une histoire en cercle, chacun ajoutant un seul mot à la fois.

• Objectif : Ne pas réfléchir et « oser lancer le premier mot » qui vient. Cela permet d’éviter de contrôler l'histoire, ce qui est souvent une difficulté pour les improvisateurs.

C) La narration à deux voix (15')

Mise en place

- Former des duos.

- Consigne : raconter une histoire en utilisant uniquement « il » ou « elle » (pas de “je”, pas de dialogue).

Déroulement

- Le duo commence une histoire simple (ex. « Il marchait dans la forêt… »).

- À n’importe quel moment, la personne qui narre peut s’arrêter.

-

L’autre doit reprendre immédiatement, dans la continuité :

- même ton,

- même style,

- même univers.

- Variante : la personne qui écoute peut interrompre quand elle veut pour prendre le relais.

- L’histoire avance comme une tresse à deux voix, fluide et continue.

Points pédagogiques

- Continuité du style : éviter de tout changer brutalement à chaque relais.

- Garder une imagerie claire : descriptions, actions, ambiance.

- Ne pas hésiter à ralentir ou accélérer quand on reprend la parole.

Exercice

A) Impro A / Impro B – Alternance au signal (Durée : 10–15 min)

Objectif

- Travailler la souplesse mentale : passer instantanément d’une scène à l’autre.

- Renforcer la mémoire de jeu : reprendre exactement où l’on s’est arrêté·e.

- Développer la cohérence d’univers malgré l’interruption.

- Augmenter la réactivité et l’écoute dans le duo.

Mise en place

- Former des duos.

- Les binômes se répartissent dans l’espace, assez loin pour ne pas se gêner.

- Le formateur ou la formatrice se tient visible de tous.

- Définir un signal unique (clap, mot, geste, sifflet, ding).

Déroulement

1. Impro A

- Le duo commence une première impro, libre.

- Jeu normal pendant quelques secondes/minute.

2. Signal → Impro B

- Au signal : les deux joueurs abandonnent immédiatement Impro A

-

…et démarrent une nouvelle impro, totalement différente :

- nouveau lieu

- nouveaux personnages

- nouveau rapport.

3. Signal → Retour à Impro A

- Au signal suivant : le duo revient à Impro A

-

…exactement à l’endroit où il l’avait laissée,

- même émotion,

- même posture,

- même intention,

- même action en cours.

4. Alternance continue

-

Le formateur alterne les signaux :

- A → B → A → B → …

- Chaque scène doit avancer comme si elle n’avait jamais été interrompue.

Durée : 4-5 minutes par binôme. On répète l'exercice 2-3 fois.

Règles

- Les deux impros doivent être clairement différentes pour éviter la confusion.

-

À chaque retour, reprendre exactement :

- le geste,

- la phrase,

- la sensation,

- la dynamique.

- Pas d’arrêt : tout doit être fluide, même si c’est chaotique.

- Le signal doit déclencher une rupture nette.

Points pédagogiques

- Observer la mémoire émotionnelle : comment les joueurs récupèrent l’état précis de la scène.

- Vérifier la clarté des propositions : si la scène A et B se ressemblent, c’est qu’il faut différencier plus.

- Travailler la vitesse d’adaptation : le cerveau doit switcher instantanément.

- Encourager l’écoute : les joueurs doivent sentir si l’autre est revenu dans la bonne scène.

- Exercice très utile pour casser les automatismes et développer la capacité multi-fils d’un·e improvisateur·rice.

B. Le Nerf de l'Histoire (Story Spine simple) (20')

Un format plus court, idéal pour débuter ou pour se concentrer sur les fondations (Plateforme et Événement Déclencheur).

Déroulement : Les élèves racontent une histoire ensemble, en cercle, en s'en tenant initialement à trois phrases :

1. Il était une fois... (Plateforme) : Cette étape sert à établir la situation stable et la normalité des personnages, permettant au public de s'y connecter et de comprendre le monde dans lequel ils évoluent.

2. Et tous les jours... (Routine) : Elle renforce la stabilité et la routine du personnage ou du monde.

3. Et/Mais un jour... (Bascule/Élément Déclencheur) : C'est le moment de la rupture de la routine (Break in the Routine), l'événement qui met le héros en difficulté et lance l'action dramatique.

4. Et à cause de cela... (Montagnes Russes/Augmentation des Enjeux) : Cette phase développe les péripéties et augmente les enjeux (Raise the Stakes) pour le protagoniste. L'utilisation consciente de « Et à cause de cela » permet d’approfondir l’histoire, en évitant le déraillement ou la distraction par l'originalité inutile.

5. Et finalement... (Plateforme Finale/Résolution) : L'histoire se conclut par une résolution, un élément rééquilibrant, ou la transformation de la relation/du personnage.

L'accent doit être mis sur la simplicité et la logique; si l'on cherche trop longtemps, l'histoire devient inutilement compliquée.

Objectifs Pédagogiques Clés :

• Plateforme (Platform) : Insister sur la nécessité d'établir la normalité du personnage avant que le trouble ne survienne. Une plateforme riche en détails inspire l'imagination et rend les choix subséquents plus évidents.

• Cause à effet : Le passage de la routine (2) à l'événement (3) doit être un choix évident qui propulse le récit

• Éviter les gags/l'originalité forcée : En début de parcours, les improvisateurs doivent s'habituer à faire des choix « évidents » plutôt que de chercher l'originalité à tout prix, ce qui mène souvent au sidetracking (détournement) ou à la rupture narrative

Jeu

Normalement ces catégories reprennent des éléments déjà abordés. A vous de voir s'il faut reprendre certaines bases (voir trimestres précédents) ou si l'expérimentation de la catégorie suffit.

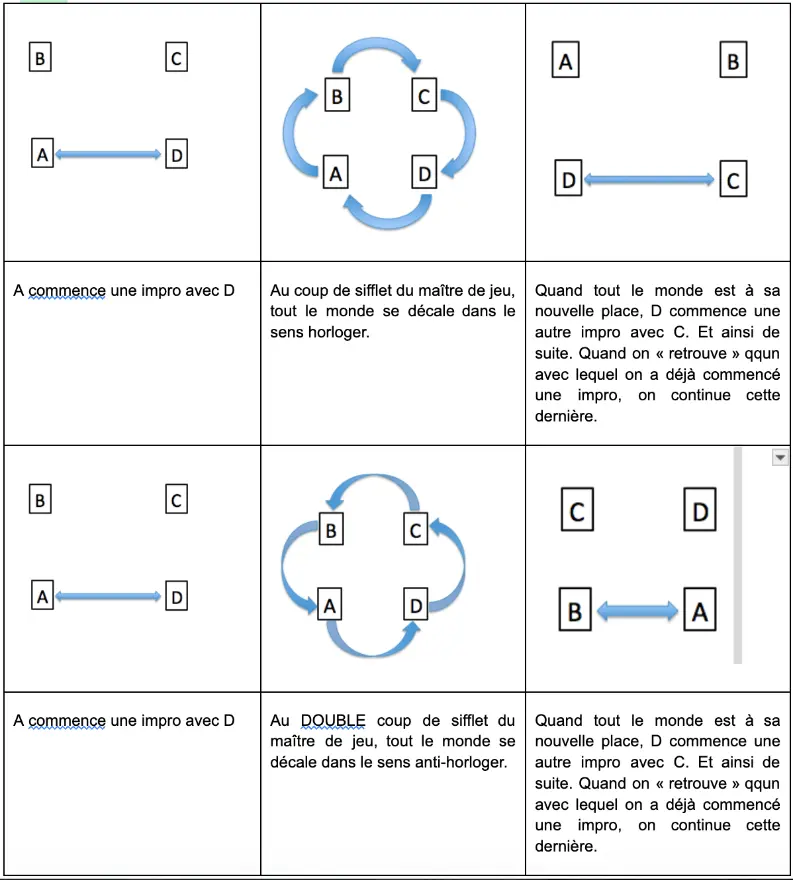

A) Carré hollandais (30')

4 joueur·euse·s par équipe. Les joueurs forment un carré. Chaque face du carré est une impro.

Attention : l'idée c'est de continuer l'histoire et il peut y avoir des ellipses entre chaque partie d'impro de chaque face.

Variante : donner une catégorie d'impro (univers) pour chaque face car sinon les impros peuvent se ressembler beaucoup.

B) Contes et légendes (30')

Les contes viennent de la tradition orale. !! Alterner narration et jeu.

Ils sont mouvants, transformés à chaque transmission (ex. Grimm), contrairement aux versions très écrites et figées (ex. Andersen).

-

Objectif des contes

- Transmettre une morale,

- Explorer une quête,

- Mettre en scène des croyances et des peurs très anciennes.

-

Cadre

- Temps et lieux flous : « Il y avait une fois… », « Dans un royaume lointain… »

- Cela donne de la liberté et crée un espace imaginaire stable.

-

Personnages

- Rois, reines, enfants.

- Animaux qui parlent.

- Objets animés.

- Êtres magiques (fées, sorcières, géants…).

-

Impact

- Les contes sont émotionnellement puissants.

- Ils ont souvent une portée philosophique, parfois même initiatique.

!!! RAPPEL : Le schéma quinaire

La structure la plus fréquente des contes :

- Situation initiale

- Élément perturbateur

- Actions / péripéties

- Résolution

- Situation finale

Utilité en impro : aide les élèves à garder une colonne vertébrale simple et solide.

Il n'y a aucune réaction pour le moment.

Partager ce contenu

Partager le lien

Partager sur les réseaux sociaux

Partager par e-mail

Veuillez s'inscrire afin de partager ce Article par e-mail.